|

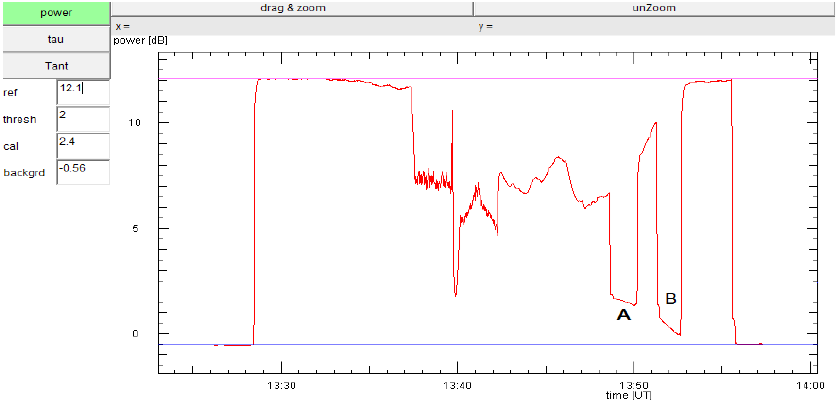

Der 27. Juli 2015 war ein Tag mit einem ständig irgendwie bedecktem Himmel, aber ich brauchte einige

Positionsmessungen am 24 GHz Spiegel, und begann die Sonne nachzuführen. Die Rohdaten zeigt

die Grafik: Das Sonnensignal schien zunächst stabil und hinreichend gut zu sein. Um UT 13:38 begann ich

eine Messung der wahren Sonnenposition, obwohl das Signal leicht abfiel. Aber als das Signal noch

viel stärker einbrach, gab ich um UT 13:42 einfach auf ...

Bis dahin war das Signals um mehr als 4.3 dB unter das Normalniveau gefallen. Es war klar, dass

gerade eine große und feuchte Wolke vorbeizog.

Die Schwäche des Sonnensignals würde ein Maß für die optische Dicke der Wolke geben. Daher

schwenkte ich die Antenne zweimal, bei A and B, um etwa 5° ostwärts von der Sonne weg, um

dort die Wärmestrahlung der Wolke zu messen.

Man beachte, dass vor und nach diesem Ereignis das Sonnensignal auf dem gleichen Wert

von 12.1 dB war (angedeutet durch die lila Linie). Gleichermaßen ergab das Himmelsrauschen

- einige Grad östlich der Sonne - denselben Untergrundswert von -0.56 dB (blaue Linie).

Daher können wir getrost davon ausgehen, dass diese beiden Parameter sich während der

ganzen Zeit konstant blieben, und dass der Vorübergang der Wolke nur ein relativ kurzes

einzelnes Ereignis war.

|