|

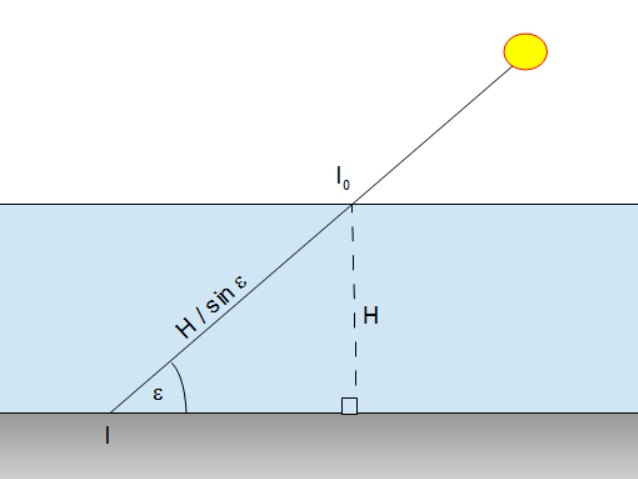

Da die Atmosphäre eine lediglich dünne Schicht um den Erdball (Radius 6400 km) bildet,

können wir sie uns als eine planparalle Schicht mit der Dicke H (etwa 8 km: die Troposphäre)

und einer etwa konstanten Temperatur (etwa 290 K) denken.

Wenn eine Radioquelle, wie die Sonne, auf einem Elevationswinkel ε beobachtet wird,

müssen die Radiowellen durch eine Luftsäule der Länge L = H/sin ε laufen,

die größer ist als die Säule H in Richtung Zenit. Die Leistung des Sonnensignals

wird um einen Betrag abgeschwächt, der mit der Länge der Säule zunimmt, und beträgt daher

p(ε) = p0 * exp(-κ*L) = p0 * exp(-κ*H/sin ε)

= p0 * exp(-τ/sin ε)

Hier ist p0 die Leistung der auf die Atmosphäre einfallende Strahlung.

Der Absorptionskoeffizient κ (griechischer Buchstabe "kappa") gibt an, um welchen

Anteil die Strahlungsleistung beim Durchgang durch eine Luftschicht der Länge 1 m abgeschwächt

wird. Die Größe 1/κ hat also die Dimension einer Länge; sie kann als diejenige

Wegstrecke gedacht werden, auf der die Strahlung in die Schicht eindringen kann. Dies ist

sehr ähnlich der Sichtbarkeit in der Meteorologie, die die Durchsichtigkeit von Nebel beschreibt,

indem man die Entfernung angibt, bis zu der Gegenstände noch klar gesehen werden können.

Der Anteil, durch den das Signal abgeschwächt wird, hängt vom Produkt τ = κ*H

ab, aber nicht von κ oder H einzeln, weil ein dünnes aber stark

absorbierendes Material das Signal genauso stark abschwächt wie eine dicke Schicht aus

transparenterer Substanz. Deshalb ist es nützlich, die Größe τ (griechisch "tau")

als die optische Dicke der Atmosphäre in Richtung Zenit zu definieren.

Um aus der gemessenen Leistung der Sonne die Abschwächung zu bestimmen, benötigten wir die

Leistung der einfallenden Strahlung. Da wir diese aber nicht kennen oder messen können,

ist es praktischer, als eine Vergleichgröße die bei einer Referenzelevation gemessene Leistung

zu nehmen, z.B. am Zenit:

p(ε)/p(90°) = exp(-τ/sin ε) / exp(-τ)

= exp(-τ*(1-1/sin ε))

Es ist ausserdem nützlich, die Luftmasse 'Airmass' AM = 1/sin ε einzuführen, die

beschreibt, wie die Luftsäule mit fallender Elevation anwächst. Am Zenit ist AM=1.

So können wir einfach schreiben

p(ε)/p(90°) = exp(-τ*(1-AM))

|