|

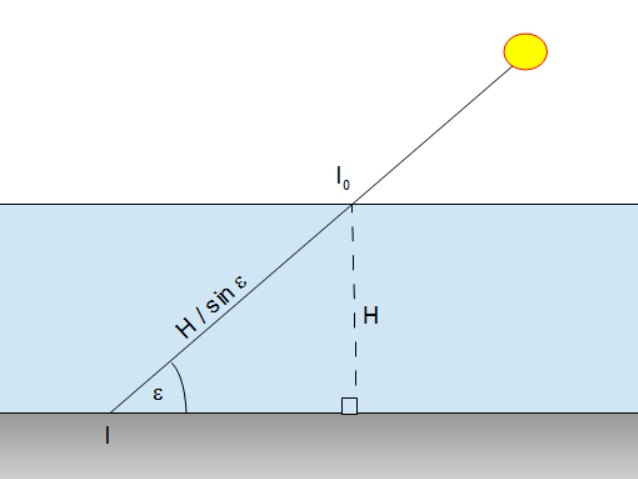

Die Abschwächung des Signals hängt vom Elevationswinkel ab, bei der die Radioquelle gesehen wird:

Bei niedriger Elevation müssen die Radiowellen eine längere Luftsäule durchlaufen als bei einem

hohen Elevationswinkel. Glücklicherweise ist die Erdatmosphäre eine verhältnismäßig dünne Schicht

(von etwa 8 km Dicke) um den Erdball (Radius 6400 km), so dass die Länge der Luftsäule mit einer

einfachen Formel: L = H/sin ε für jede Elevation ε berechnet werden kann,

solange wir mehr als vielleicht 1° über dem Horizont bleiben. H ist die Höhe in Richtung

Zenit. Dann beträgt die von der Sonne empfangene Leistung

p(ε) = p0 * exp(-κ*L)

= p0 * exp(-κ*H/sin ε)

= p0 * exp(-τ/sin ε)

Hier bezeichnet p0 die Leistung der Strahlung, die am oberen Rand auf die

Atmosphäre eintrifft. Der Absorptionskoeffizient κ (griech. Buchstabe "kappa") gibt an,

um welchen Anteil die Leistung vermindert wird, wenn das Signal durch eine Luftsäule einer Längeneinheit

hindurchgeht. Die Größe 1/κ hat die Maßeinheit einer Länge; sie kann als diejenige

Weglänge gedacht werden, bis zu der die Strahlung in die Schicht eindringen kann.

Um wieviel das Signal geschwächt wird, hängt vom Produkt τ = κ*H ab, nicht

von κ oder H getrennt: eine dünne Schicht eines stark undurchsichtigen Materials

schwächt das Signal genauso stark ab wie eine dicke Schicht einer durchsichtigeren Substanz.

Daher ist es sinnvoll, die Größe τ (griech. "tau"), die optische Dicke

der Atmosphäre in Richtung Zenit zu definieren.

Um zwei Messungen der Sonne bei zwei recht unterschiedlichen Elevationen zu bekommen, müssten wir

eine längere Zeit warten, bis die Sonne so weit wandert. Daher ist es das beste, die Sonne beispielsweise

während des gesamten Nachmittags bis zum Sonnenuntergang nachzuführen, die Leistung aufzuzeichnen, und

dabei in regelmäßigen Abständen auch den leeren Himmels zu messen, um in der Lage zu sein, dass

Himmelsrauschen vom Sonnensignal abziehen zu können.

|