|

In der Recommendation R-REC-P.676 gibt die ITU nützliche Formeln an, mit denen die atmosphärische

Abschwächung auf jeder Frequenz zwischen 1 und 350 GHz aus Luftdruck, Temperatur und relativer Feuchte

berechnet werden kann. Das Absorptionsvermögen aller Moleküle, aus denen die Luft besteht (Stickstoff,

Sauerstoff, Wasserdampf, u.s.w.) ist aus Labormessungen und Quantentheorie gut bekannt. Daher kann die

atmosphärische Abschwächung aus den meteorologischen Bedingungen für einen wolkenlosen Himmel berechnet

werden. Mit unserer Wetterstation können wir diese Parameter in Bodennähe messen, und wenn wir annehmen,

das diese Werte repräsentativ für die gesamte Luftsäule über unserer Station sind, können wir die

Abschwächung vorhersagen. Das JavaScript Werkzeug bei

Atmospheric Attenuation

wertet diese Formeln für jede Frequenz zwischen 1 und 350 GHz aus.

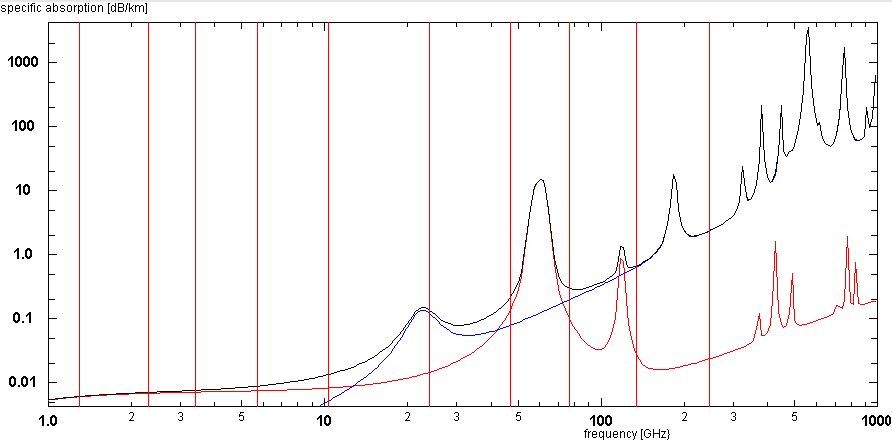

Der Plot zeigt die Abschwächung in Richtung Zenit bei Normalbedingungen (15° C, Luftfeuchte 58%).

Die rote Kurve ist der Beitrag von Stickstoff und Sauerstoff. Das große Maximum bei 60 GHz ist durch

die Absorption von Sauerstoffmolekülen verursacht, die durch die Aufnahme der Strahlungsenergie in

schnellere Rotation versetzt werden. Die blaue Kurve ist der Anteil von Wasserdampf, der ein Maximum

unter anderem bei 24 GHz hat, dessen Stärke vom Wasserdampfgehalt der Luft und damit vom Wetter abhängt.

Die schwarze Kurve ist die gesamte Abschwächung, die mit steigender Frequenz anwächst, und oberhalb von

etwa 100 GHz problematisch wird, da hier die Luft praktisch undurchsichtig wird.

|